连接虚拟与现实:VR文化体验行业2025年深度调研

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

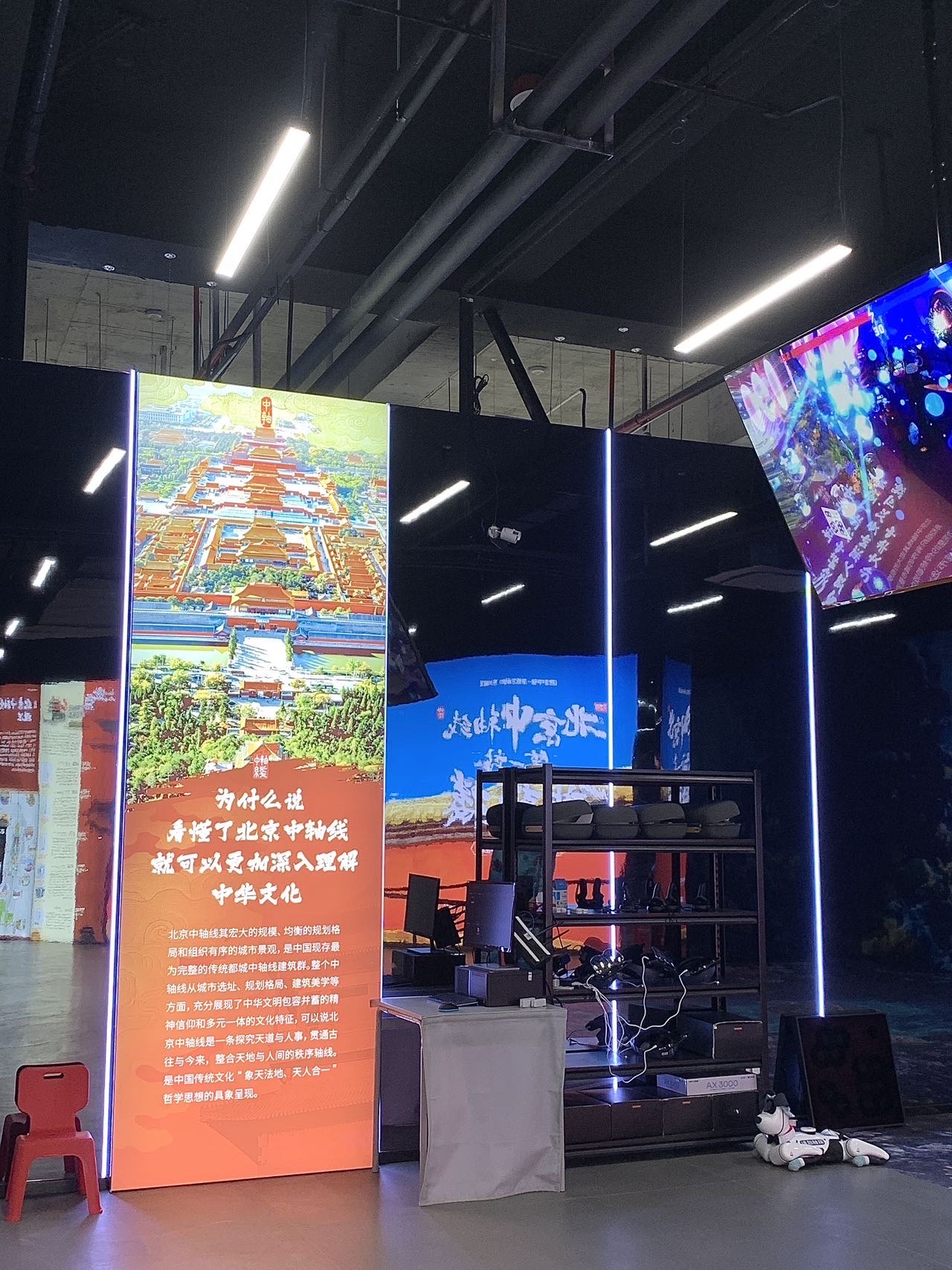

是指利用虚拟现实(VR)技术,通过头戴式显示设备、空间定位系统及交互技术,将文化遗产、历史场景、艺术作品等文化内容以沉浸式、交互式形式呈现的产业。其核心价值在于突破物理空间限制,让用户身临其境地感受文化内涵,推动文化传播与体验创新。典型应用场景包括VR博物馆、VR文旅项目、VR艺术展览等。

一、行业概况与产业链结构分析

VR文化体验行业以沉浸感、交互性和开放性为核心特征,其产业链可分为硬件、软件、内容制作与分发、应用服务四大模块。

1. 产业链全景

上游硬件层:包括头显设备(如VR一体机、分体式头显)、交互设备(手柄、触觉反馈装置)及核心元器件(芯片、光学模组)。2024年国内硬件企业如乐相科技、Pico等加速布局,但高端芯片仍依赖进口。

中游软件与内容层:涵盖操作系统、开发引擎(如Unity、Unreal)及内容制作(游戏、影视、文旅内容)。AI技术的引入显著提升了三维建模效率,降低开发成本。

下游应用层:以文化体验为核心,覆盖游戏娱乐、文化旅游、教育培训等领域。例如,VR文旅通过虚拟导览、沉浸式演出等场景实现文化传播。

2. 产业链协同与瓶颈

硬件成本高企(如高端头显单价超5000元)限制消费级市场渗透率。

内容生态尚不完善,优质文化IP开发不足,部分领域如VR影视仍处于试水阶段。

二、供需分析与市场动态

1. 需求侧

消费级市场:2023年中国VR消费级内容市场规模达45亿元,游戏占比超60%,但用户对内容质量敏感度高,复购率不足30%。

企业级市场:文旅、教育需求增长显著。例如,北京、丽江等地VR虚拟导览项目覆盖率提升至30%。

2. 供给侧

硬件产能:2024年头显设备出货量约120万台,同比增长8%,但受制于芯片供应,中高端设备产能受限。

内容供给:2024年VR消费级应用数量突破2000款,但同质化严重,文化类内容仅占15%。

3. 供需平衡挑战

短期供需错配:硬件价格与内容质量未能匹配市场需求,导致2024年Q3销量同比下滑17.5%。

长期政策驱动:工信部提出2026年VR产业规模超3500亿元目标,推动技术研发与场景落地。

三、竞争格局与行业集中度

1. 市场竞争特征

硬件领域:Pico(字节跳动)、HTC Vive等头部企业占据70%市场份额,中小企业聚焦细分场景设备。

内容领域:腾讯、网易等互联网巨头通过IP授权+自研模式布局,中小工作室依赖平台分成生存。

2. 区域分布

据中研普华产业研究院显示,华东、华南为产业集聚区,合计占比超60%。华中地区依托文旅资源(如湖南、湖北)加速VR+文化项目落地。

四、技术趋势与行业机遇

1. 核心技术突破

近眼显示:Micro-OLED屏幕分辨率达8K,眩晕问题缓解。

感知交互:手势识别、眼动追踪技术成熟度提升,交互延迟降至20ms以下。

2. AI赋能内容生产

AI生成式工具(如文本转3D模型)降低内容制作成本,2024年VR内容开发效率提升40%。

3. 跨界融合场景

文旅+VR:虚拟博物馆、沉浸式演出成新增长点,2025年市场规模预计突破80亿元。

教育+VR:职业培训、历史场景复原等应用渗透率提升,政策支持试点项目。

五、发展前景与风险预警

1. 市场规模预测

2025年VR文化体验行业规模将达620亿元,年复合增长率25%。

细分领域:VR文旅(35%)、VR游戏(30%)、VR教育(20%)为主要驱动力。

2. 风险与挑战

技术风险:光学模组良品率、内容渲染算力不足制约体验升级。

政策依赖:部分地方补贴退坡可能影响中小企业生存。

3. 投资建议

硬件领域:关注光学与芯片国产化替代企业。

内容领域:布局文化IP资源丰富的平台。

2025年VR文化体验行业在技术、内容与政策的共同驱动下,正从“技术试验场”进化为“数字经济新基建”。未来,行业将呈现“技术迭代、内容创新、场景扩展、数据增值”的螺旋上升趋势,通过AI大模型、Web3.0等技术的深度融合,推动VR文化体验成为连接虚拟与现实、重塑文化传播方式的核心力量。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。