图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言:茶酒融合行业的战略价值与创新契机

在中国传统茶文化与酒文化历经千年交融的历史背景下,茶酒融合产品正从文化概念演变为一个充满活力的新兴市场。2024年,中国茶酒市场规模已达150亿元,预计2025年将突破180亿元,到2030年有望攀升至300亿元,年复合增长率(CAGR)保持在20%以上。这一高速增长的背后,是3亿既爱饮茶又爱饮酒的消费群体的需求觉醒,以及Z世代对“微醺社交”的追捧——艾媒咨询数据显示,中国低度酒消费者中,40岁以下群体占比高达76.4%,其中26岁及以下占41%。

茶酒融合的本质正在经历深刻变革,从简单的产品混搭升级为文化符号与生活方式的载体。传统“茶+酒”的物理混合正被科学的发酵工艺取代,如泸州老窖“茗酿茶香型酒”明确标注每500ml酒体含茶叶≥22g,相当于7杯茶的含量,实现了真正的“茶酒一体”。与此同时,消费场景不断拓展,茶颜悦色“昼夜诗酒茶”小酒馆提供“早咖午茶晚酒”的全时段体验,使客单价提升至传统茶饮的2-3倍。

当前行业正处于关键转型期,呈现出三大特征:一是市场爆发,京东数据显示,2024年“双11”期间茶味啤酒成交额同比激增5324%;二是技术升级,从早期的香精勾兑(2.0版)发展到现在的天然发酵保留茶多酚等健康成分(3.0版);三是格局重构,形成传统酒企(泸州老窖)、新兴品牌(梅见)与跨界茶饮(茶颜悦色)三足鼎立之势。

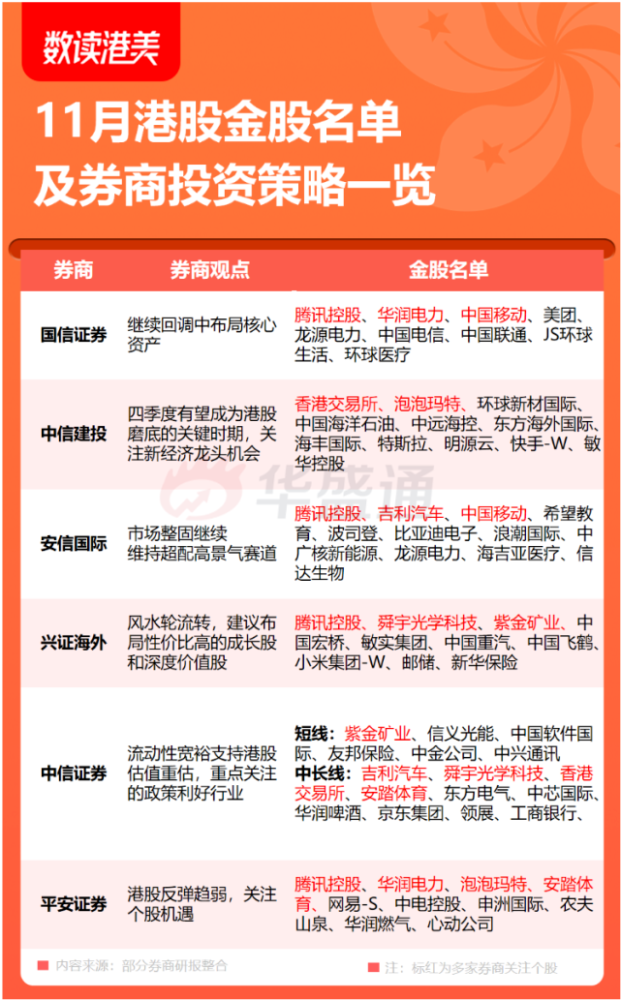

市场现状分析:规模扩张与竞争格局

市场规模与增长轨迹

中国茶酒融合市场已进入高速增长通道,不同统计口径均显示强劲发展势头。根据中研普华研究院《》显示:2022年茶酒行业产量达9426万升,同比增长15.41%;需求量9505万升,增速同样保持在15%以上。市场规模的扩张更为显著,从2020年起步阶段快速成长至2024年的150亿元,年增长率维持在20%以上,远超传统酒类增速。

细分市场呈现差异化发展路径:

· 茶味啤酒:以金星啤酒“信阳毛尖精酿”为代表,2024年8月上市后市场份额从不足0.01%飙升至11月的2.91%,三个月内采购信阳毛尖茶叶近9万斤。

· 茶香白酒:泸州老窖“茗酿”系列通过八马茶业等渠道铺设,成功打入高端商务市场。

· 茶梅酒:梅见联合八马茶业推出的大红袍梅酒成为社交平台爆款,复购率达35%。

竞争格局与商业模式

行业已形成清晰的三大阵营竞争格局:

表1:2024年中国茶酒融合市场主要参与者类型及代表企业

(数据来源:中研普华产业研究院整理)

渠道创新成为增长关键。线上方面,直播电商带动茶酒产品曝光度激增,金星啤酒通过直播实现三个月2850万元税金缴纳;线下则涌现“茶酒馆”新业态,提供“围炉煮酒”等体验式消费,套餐定价134元(含烤物),毛利率达65%以上。

消费者画像与行为特征

茶酒消费呈现出鲜明的代际与性别差异:

· 年龄结构:40岁以下消费者占比76.4%,其中26岁及以下达41%。

· 性别分布:女性偏好低度清新款(如茉莉茶酒),男性倾向高度醇厚型(如红茶白酒)。

· 地域差异:华东偏爱红茶酒,华南青睐绿茶酒,华中地区茶啤接受度高。

· 消费动机:健康诉求(64%)、社交需求(58%)、文化认同(42%)成为三大购买驱动力。

值得注意的是,“微醺经济”正在重塑消费场景。婚礼茶酒、下午酒套餐等新形式涌现,江西消费者小周表示:“像茶酒这类低度酒是我和朋友聚会的首选,感觉比较养生,也很有氛围感。”

影响因素分析:驱动行业变革的多维力量

消费升级与健康理念普及

健康意识觉醒是茶酒融合发展的核心驱动力。现代消费者对饮品的要求已从单纯的口感享受转向“好喝又养生”的双重标准。茶酒凭借茶叶中的茶多酚、氨基酸等有益成分与酒精的巧妙结合,恰好满足了这一需求。普洱茶酒具有抗氧化、降脂功效;绿茶酒则有助于提神醒脑,这些健康属性使其成为追求品质生活人群的理想选择。京东超市数据显示,标注“低度”“天然”的茶酒产品复购率比传统酒类高出40%。

年轻消费群体的崛起重塑了市场格局。艾媒咨询调研显示,Z世代逐渐摒弃“不醉不归”的传统酒桌文化,转而追求更加健康、悦己式的“微醺社交”。这种转变使低度茶酒在26岁以下年轻人中的渗透率达到23%,且年均消费频次以15%的速度增长。茶颜悦色“昼夜诗酒茶”小酒馆的成功印证了这一趋势,其“下午酒”概念打破了传统饮酒时段限制,工作日白天上座率仍保持60%以上。

技术创新与工艺突破

茶酒行业已历经三个技术发展阶段:

1. 1.0版:苏东坡时代的“浸茶米酒”,工艺类似中药炮制。

2. 2.0版:化学合成茶风味香精与食用酒精勾兑。

3. 3.0版:现代生物发酵技术保留茶叶天然成分与健康价值。

当前领先企业正攻克四大技术难关:

· 风味平衡:泸州老窖通过茶种筛选与拼配(如红茶甜美、乌龙茶花香)实现酒香与茶香的层次融合。

· 成分稳定:采用低温萃取技术保留茶多酚活性,使货架期延长至12个月。

· 咖啡因控制:先进脱因工艺使产品符合国际标准,助力出口市场拓展。

· 数字化酿造:山东某啤酒厂通过参数化控制发酵条件,使茶啤批次差异率降至5%以下。

金星啤酒“信阳毛尖精酿”的成功印证了技术突破的市场价值。该产品采用28天低温精酿工艺,将茶叶氨基酸与酒花麦香完美融合,上市三个月即成为电商爆款。

政策支持与文化赋能

国家层面的产业政策为茶酒融合提供了制度保障。《茶酒行业高质量发展指导意见》的出台加速了行业标准化进程,预计“十五五”期间将建立完整的原料、工艺与品质指标体系。地方政府也积极推动“地标茶+酒”模式,如湖北恩施玉露茶啤获得地理标志授权,不仅提升产品溢价(+30%),还带动当地茶叶采购量增长25%。

文化复兴浪潮为行业注入持久活力。中国工程院院士刘仲华指出:“茶与酒的融合不仅是产品创新,更是产业模式变革和文化传承探索。”国丰农业等企业通过挖掘苏轼“茶酒采茗酿之”的历史典故,将产品溢价提升50%以上。社交媒体上,“九重紫”“苍山雪”等具有中式美学命名的茶酒特调笔记超8000篇,形成自发传播效应。

未来预测分析:2025-2030年行业趋势展望

市场规模与品类结构演变

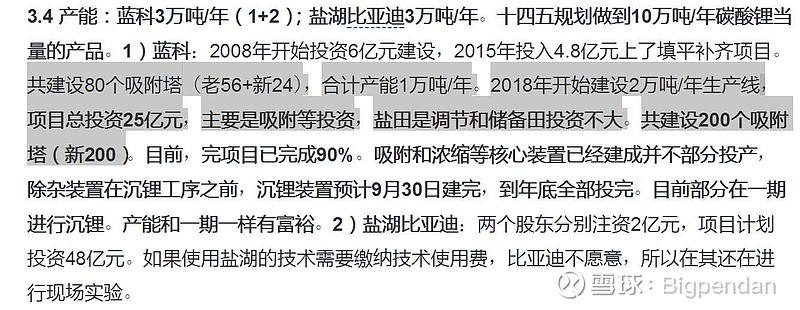

基于当前增长曲线与消费潜力,中研普华产业研究院预测,到2030年中国茶酒融合市场规模将突破300亿元,2025-2030年CAGR保持在15%-20%。品类结构将呈现三大变化:

1. 啤酒基茶酒占比从当前的60%降至50%,而白酒基和创新基(如果茶酒)份额提升。

2. 功能型茶酒(如益生菌、胶原蛋白添加)占比从不足5%增长至15%。

3. 高端礼品市场(单价300元以上)规模突破50亿元。

区域市场将呈现梯度发展:

· 华东华南:消费成熟区,聚焦产品升级与场景创新。

· 华中西南:增长主力区,依托信阳毛尖、普洱茶等地方特色实现25%以上增速。

· 东北西北:潜力待开发区,需解决冷链物流与消费习惯培育问题。

技术演进与产品创新

到2030年,茶酒行业将完成“四化”转型:

1. 工艺标准化:建立从茶叶种植到发酵酿造的全程可控体系,使优质品率从目前的65%提升至90%。

2. 成分功能化:通过临床验证茶酒的健康功效(如肠道菌群调节),打造“可量化的健康”。

3. 生产智能化:应用AI配比系统,使新产品研发周期从6-12个月缩短至3-6个月。

4. 包装绿色化:可降解材料使用率达80%,碳足迹降低40%。

创新型品类将不断涌现:

· 季节限定:如“明前龙井春酿”“桂花秋露茶酒”。

· 地域特色:安化黑茶酒、武夷岩茶威士忌等。

· 跨界融合:茶酒巧克力、茶酒冰淇淋等衍生品。

竞争格局与商业模式重塑

2025-2030年行业将经历深度整合,呈现三大趋势:

1. 市场集中度提升:CR5从目前的35%增至50%,中小品牌或被收购或转型细分市场。

2. 产业链垂直整合:领先企业将建立“茶园+酒厂”一体化基地,如国晶酒业投资58亿元布局茶本酒全产业链。

3. 国际化加速:依托“一带一路”,普洱茶威士忌、黄酒基茶酒等产品通过免税渠道进入日韩、东南亚市场。

场景革命将催生新商业模式:

· 订阅制茶酒:按月配送季节限定款,用户留存率达60%。

· 茶酒体验馆:结合AR技术展示酿造过程,客单价提升40%。

· 数字藏品酒:区块链技术确保稀缺性,收藏市场达10亿元。

战略建议:把握“十五五”发展机遇

对企业的竞争策略建议

差异化定位是破局关键。不同类型企业应采取针对性策略:

· 传统酒企:泸州老窖可深化“茗酿”系列技术壁垒,开发陈年茶香白酒,抢占800元+高端市场。

· 茶饮品牌:茶颜悦色应拓展“昼夜诗酒茶”门店至50城,打造“第三空间”社交场景。

· 新兴品牌:聚焦Z世代,开发低度即饮茶酒(如罐装茶味起泡酒),通过盲盒营销提升复购。

技术攻坚需重点投入。建议头部企业设立专项研发基金(不低于营收的5%),突破三大瓶颈:

1. 茶叶活性成分保留技术(如低温萃取)。

2. 货架期稳定性控制(目标18个月)。

3. 标准化生产体系(差异率<3%)。

文化赋能提升溢价。可借鉴国丰农业“赖茶+酱酒”模式,挖掘历史典故(如苏轼茶酒传说),通过“五感体验”(视、听、嗅、味、触)打造沉浸式品牌故事,使产品溢价能力提升30%以上。

对投资者的方向指引

三大赛道具备投资价值:

1. 技术驱动型:关注茶叶生物发酵、风味锁定等核心技术企业。

2. 模式创新类:茶酒订阅服务、体验馆运营商等。

3. 供应链龙头:具备“茶园+酒厂”一体化能力的整合者。

区域特色标的值得挖掘:

· 云南普洱茶酒(陈化潜力)。

· 信阳毛尖精酿(大众化路径)。

· 福鼎白茶威士忌(高端国际化)。

建议采取“核心+卫星”策略:

· 70%配置:泸州老窖、金星啤酒等成熟龙头。

· 30%布局:3-5家细分赛道创新企业。

对政府部门的政策建议

标准体系建设是当务之急。建议工信部联合行业协会:

1. 制定《茶酒分类及工艺标准》,明确原料等级、发酵工艺等核心指标。

2. 建立地理标志茶酒认证体系,保护区域特色产品。

产业协同政策需加强。可采取:

1. 税收优惠:鼓励“茶区+酒企”合作(如减免跨省采购增值税)。

2. 设立10亿元茶酒创新基金,支持技术攻关。

文化出海战略应重视。借助“一带一路”:

1. 在巴黎、东京等城市举办“中国茶酒文化周”。

2. 支持企业通过跨境电商、免税渠道拓展国际市场。

如需了解更多中国茶酒融合产品行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。