图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言:知识产权代理行业发展的时代背景与战略意义

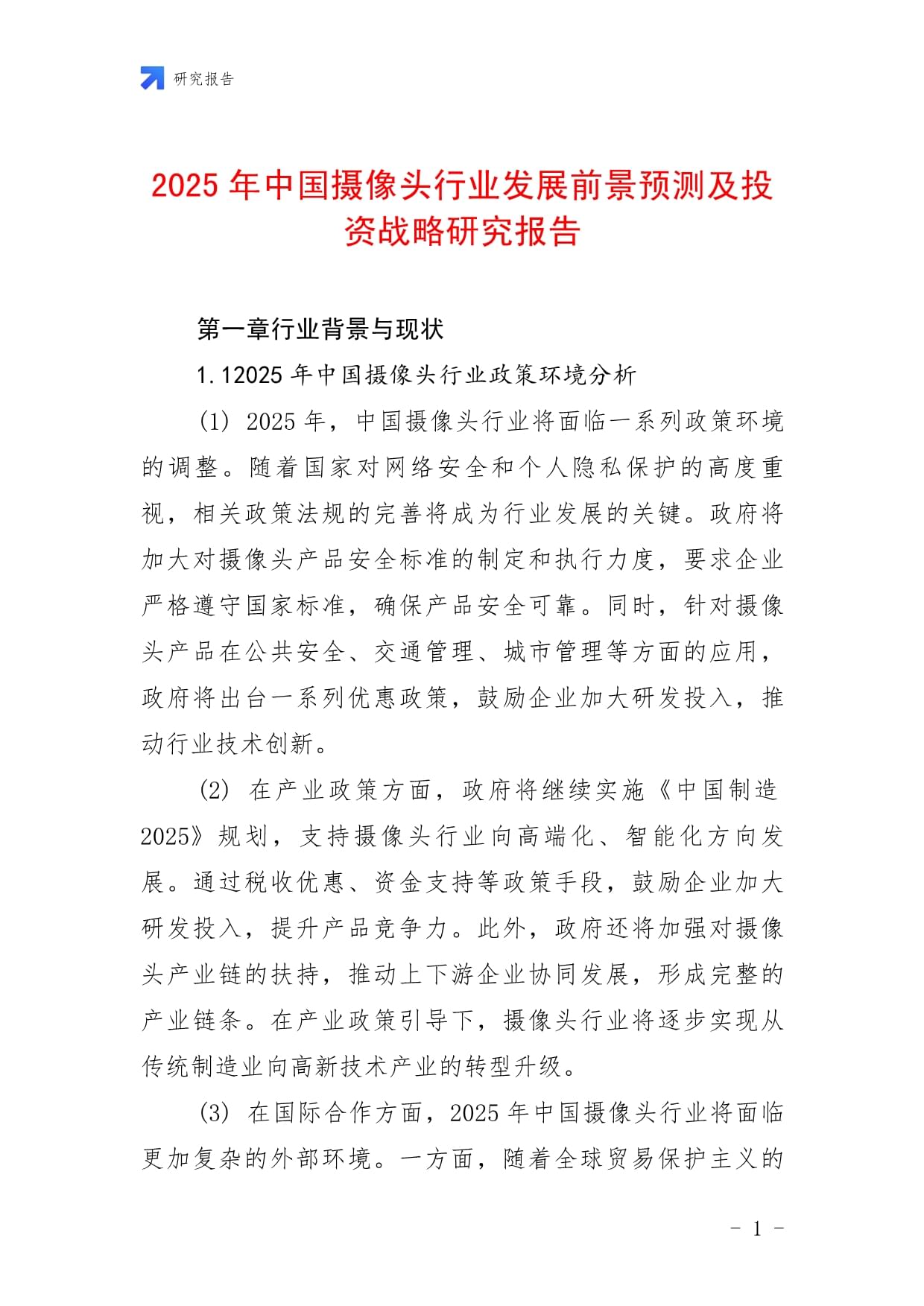

知识产权作为国家创新发展的战略性资源,以及国际竞争力的核心要素,在知识经济时代的重要性愈发凸显。知识产权代理行业作为连接创新主体与知识产权制度的重要桥梁,其发展水平直接关乎一个国家创新生态系统的健康程度。当前,中国正从“知识产权大国”向“知识产权强国”迈进,这一历史性跨越为知识产权代理行业带来了前所未有的发展机遇,同时也提出了更高的要求。

根据中研普华研究院《》显示:截至2024年,中国专利代理机构数量超过6000家,商标代理机构超过4.1万家,专利商标代理率均达到90%左右,市场规模已突破500亿元。

从全球视野审视,中国知识产权代理行业呈现出规模领先但质量仍需追赶的鲜明特征。在专利申请量方面,中国已连续多年位居全球第一,2023年专利申请量达187.4万件,其中发明专利申请量占比69%。然而,在专利质量、国际布局以及商业化运用等方面,与欧美发达国家仍存在明显差距。这种差距既反映了不同发展阶段的差异,也预示着巨大的成长空间。随着中国企业“走出去”步伐的加快以及参与全球价值链程度的加深,对高质量知识产权代理服务的需求将持续释放,为行业提供长期增长动力。

市场现状分析:规模扩张与结构优化并行

市场规模与增长动力

行业规模的快速扩张是近年来最为显著的特征。数据显示,2019 - 2024年间,中国知识产权代理行业市场规模从约75亿元增长至500亿元,复合增长率超过35%。细分领域呈现出差异化增长态势:专利代理市场约占总规模的40%,年增长率保持在20%左右;商标代理市场占比30%,增速相对平稳;版权代理和综合咨询服务则呈现爆发式增长,年增速超过40%。这种结构性变化反映了市场需求的升级趋势,即从单一的确权服务向全方位知识产权管理转变。

增长动力主要来自三个方面:一是科技创新活动的蓬勃开展,2023年全国研发经费投入达3.2万亿元,同比增长12.4%,直接带动专利申请量增长;二是企业知识产权战略意识普遍增强,高新技术企业平均专利持有量从2018年的15件增至2024年的42件;三是政策红利的持续释放,各级政府对知识产权创造的补贴力度加大,部分地区发明专利授权奖励高达5万元/件。这三股力量相互叠加,形成了推动行业增长的强大合力。

表1:2024年中国知识产权代理市场细分领域比较

(数据来源:中研普华整理)

竞争格局与市场结构

市场竞争主体呈现“金字塔”式分层结构。顶端是少数具有全国影响力的综合性代理机构,如中国专利代理(香港)有限公司、北京集佳等,这类机构通常拥有数百名专业人员,年营收超过10亿元;中间层是数百家专注于特定领域或区域的专业化代理机构,在细分市场形成差异化竞争优势;底层则是数量庞大的小型代理所和个体执业者,主要依靠价格优势获取本地客户。随着行业集中度提升,头部机构通过并购扩张市场份额,2024年行业前五大企业市场占有率已达28%,预计到2030年将超过35%。

外资机构在中国市场的布局值得关注。近年来,国际知名知识产权律师事务所如Baker McKenzie、Finnegan等纷纷加大对中国市场的投入,通过设立代表处或与本土机构合作的方式拓展业务。这些外资机构凭借丰富的国际经验和全球网络,在高端市场和跨境业务中占据优势,特别是在PCT国际专利申请和337调查应对等专业领域。面对竞争,本土头部代理机构正加速国际化步伐,通过设立海外分支机构、与国际同行建立联盟等方式提升全球服务能力。

价格竞争仍是行业面临的普遍挑战。调查显示,2024年普通发明专利申请代理费均价已降至5000 - 8000元,较2018年下降约40%。低价竞争导致行业平均毛利率从十年前的45%左右降至目前的30%以下,部分中小机构甚至陷入亏损。针对这一问题,国家知识产权局会同财政部出台《专利商标代理服务政府采购需求标准》,将价格因素的评价权重限定在10% - 15%,引导行业从“拼价格”向“拼质量”转变。这一政策导向正在重塑市场竞争规则,有利于行业长期健康发展。

服务创新与数字化转型

服务模式正从单一代理向全链条服务升级。领先机构已构建起“申请 - 维护 - 运营 - 保护”的全生命周期服务体系,专利分析评议、FTO(自由实施)分析、知识产权质押融资等高附加值业务占比不断提升。以中国专利代理(香港)有限公司为例,其传统代理业务收入占比已从2018年的75%降至2024年的50%,而知识产权运营和诉讼业务则从10%增长至30%。这种业务结构的优化不仅提高了盈利能力,也增强了客户黏性和抗风险能力。

数字化转型成为行业共识和竞争焦点。人工智能技术在专利检索与分析中的应用已较为成熟,AI辅助检索系统可自动提取技术特征、生成对比文件,使检索效率提升3倍以上。区块链技术在版权确权和交易中的价值逐步显现,如北京互联网法院建设的“天平链”电子证据平台,已存证超过5000万条版权信息。数字化转型也催生了新型服务模式,如“智慧芽”等第三方平台提供的在线专利检索工具,正改变传统代理机构的服务边界和商业模式。

专业化细分趋势日益明显。随着技术复杂度的提升,代理机构纷纷选择深耕特定技术领域,如生物医药、人工智能、半导体等,培养领域专家团队。专业化分工带来了服务质量和技术含量的提升,某专注于生物医药专利的代理机构表示,其专利授权率比行业平均水平高15个百分点,代理费溢价达30%。这种专业化发展路径,正成为中小代理机构在激烈竞争中突围的有效策略。

区域分布与集聚效应

地域分布呈现高度不均衡特征。北京、上海、广州、深圳四个一线城市集中了全国60%以上的专利代理机构和70%的高端专业人才。这种集聚效应主要源于三方面因素:一是创新资源集中,四城市合计拥有全国50%以上的高新技术企业和研发机构;二是司法保护完善,知识产权法庭和维权中心布局密集;三是国际化程度高,涉外业务需求旺盛。随着区域协调发展战略的实施,成都、武汉、西安等新一线城市的代理市场正快速成长,年增速超过25%,成为行业新增长极。

区域政策差异对行业发展影响显著。粤港澳大湾区通过“专利代理师资格互认”等制度创新,促进了专业人才流动和服务一体化;长三角地区依托科技创新优势,在生物医药、人工智能等领域形成了专业代理集群;中西部地区则通过税收优惠和补贴政策,吸引代理机构设立分支机构。湖北省实施的“知识产权服务能力提升工程”,使省内代理机构数量两年内增长40%,服务能力显著提升。这种政策驱动的区域发展模式,正在重塑行业地理格局。

影响因素分析:驱动与制约的双重力量

政策环境优化与监管趋严

知识产权强国战略的实施为行业提供了长期政策红利。《知识产权强国建设纲要(2021 - 2035年)》明确提出到2025年知识产权保护社会满意度达82分以上、专利密集型产业增加值占GDP比重达13%等具体目标。这些目标的实现需要强大知识产权服务体系的支撑,为代理行业创造了广阔发展空间。各级地方政府也纷纷出台配套措施,如湖北省“知识产权服务能力提升工程”通过资金补贴、人才引进等方式,两年内使省内代理机构数量增长40%。

监管政策的趋严正在重塑行业生态。国家知识产权局自2024年起深化“蓝天”专项行动,重点打击三类违法行为:团伙型非正常专利申请代理、无资质专利代理和恶意商标代理。监管手段也实现创新,如建立“触发式”监管机制,通过大数据监测异常代理行为;推行信用评价管理,对代理机构实施分级分类监管。这些措施有效遏制了行业乱象,某省数据显示专项行动后非正常专利申请量下降63%,但同时也提高了合规成本,加速了行业洗牌。

政策导向从重数量转向重质量的趋势明显。《专利商标代理服务政府采购需求标准》将价格因素权重限定在10% - 15%,突出质量优先的招标导向。政策引导下,代理机构纷纷加大质量管控投入,如某头部机构建立三级质量审核体系,使专利授权率提升8个百分点。质量导向的政策环境有利于专业能力强、信誉良好的机构发展,推动行业从低水平竞争向高质量发展转变。

国际规则的接轨带来新挑战与新机遇。随着中国加入《海牙协定》等国际条约,外观设计国际申请业务快速增长;同时,美国“337调查”、欧盟统一专利法院等国际知识产权纠纷的增加,也对代理机构的国际业务能力提出更高要求。具备跨国服务能力的代理机构正抓住这一机遇拓展市场,如某机构通过设立德国分支机构,一年内欧洲专利申请代理量增长120%。

技术变革与数字化转型

人工智能技术的应用已从辅助工具发展为核心竞争力。自然语言处理(NLP)技术使专利检索效率提升3 - 5倍,机器学习的引入使专利撰写初稿自动生成成为可能。某机构开发的AI辅助系统可自动提取技术特征、生成权利要求书框架,使代理人工作效率提升40%。AI技术也应用于专利价值评估,通过分析引用次数、同族规模、诉讼历史等数十个指标,预测准确率达85%以上。

大数据分析正改变传统的知识产权服务模式。通过挖掘全球专利数据库,代理机构可为企业提供技术布局分析、竞争对手监测等高附加值服务。某机构开发的“专利地图”服务,帮助客户发现技术空白点,指导研发方向选择,服务单价达传统代理费的5 - 10倍。大数据也用于风险预警,如通过监测特定技术领域的专利申请动态,预测潜在侵权风险。

区块链技术在知识产权确权和交易中展现出独特价值。区块链存证具有不可篡改、可追溯的特点,特别适用于数字版权保护。北京互联网法院“天平链”平台已存证超5000万条版权信息,相关案件审理周期缩短40%。在专利交易领域,智能合约技术可实现自动化的专利许可费支付和权益分配,降低交易成本。这些技术创新不仅拓展了服务边界,也创造了新的商业模式和收入来源。

服务平台的数字化重构了行业价值链。智慧芽、Incopat等第三方平台提供便捷的专利检索工具,削弱了传统代理机构的信息优势。为应对挑战,领先代理机构纷纷自建数字化平台,如某机构开发的“知产云”系统集成申请提交、费用管理、期限监控等功能,客户留存率提升25%。数字化转型也催生了新型服务模式,如在线咨询、自助申请工具等,使服务更加普惠化和便捷化。

市场需求变化与升级

创新主体的数量扩张和结构变化驱动需求增长。2024年中国高新技术企业数量突破50万家,研发总投入超3万亿元。这些创新主力军对知识产权服务的需求呈现“三化”特征:专业化,要求代理人具备特定技术领域背景;国际化,PCT国际专利申请量以每年15%的速度增长;系统化,从单一申请代理转向全生命周期管理。需求升级推动了服务供给侧的结构性改革,专业化和综合型机构并行发展。

企业战略从防御型转向进攻型带来服务内容革新。以往企业申请专利主要为保护自身技术,现在越来越多用于市场竞争,如构建专利池、发起专利诉讼等。某手机厂商通过专利分析锁定竞争对手技术弱点,针对性提起侵权诉讼,获赔超亿元。这种战略性应用催生了FTO分析、专利无效宣告、诉讼支持等高附加值业务,使部分代理机构的相关收入占比超过30%。

资本市场对知识产权的关注度提升创造新需求。科创板上市对专利质量的严格要求,使拟上市企业纷纷寻求专业的知识产权尽职调查和布局优化服务。知识产权质押融资规模的扩大(2024年超3000亿元)也带动了评估和维权需求。某机构开发的“IPO知产护航”服务,已帮助200余家企业完成上市前的知识产权合规整改,单项目收费达50 - 100万元。

如需了解更多知识产权代理行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。