PET离型膜(聚对苯二甲酸乙二醇酯离型膜)作为PET薄膜的核心应用领域之一,正经历从传统工业耗材向高精尖材料的转型。随着电子、新能源、医疗等产业升级,其市场规模持续扩大,技术迭代加速,环保属性成为行业核心竞争力。中研普华产业研究院《2025—2030年中国PET薄膜行业市场竞争分析及投资前景预测报告》及行业动态,从技术趋势、市场需求、竞争格局、投资风险与机遇等维度展开分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、行业背景:从“幕后”到“台前”的逆袭

PET离型膜曾被视为“工业胶带底纸”,但近年来其应用领域已渗透至手机屏幕保护、锂电池封装、食品标签粘贴等高精尖场景。以东莞市文利复合材料有限公司为例,其产品厚度覆盖0.015—0.25毫米,离型力分轻、中、重三级,抗静电、耐高温、环保可回收等特性使其成为电子、医疗、新能源产业的“隐形冠军”。

技术驱动:从基础功能到性能突破

抗静电技术:防静电膜可避免手机屏幕生产中灰尘吸附,良品率提升15%以上。

耐高温材料:新型PET离型膜可承受200℃高温,适配锂电池极片热压工艺。

环保转型:部分企业采用回收塑料瓶再生PET基材,成本降低40%,符合“双碳”目标。

应用拓展:从工业耗材到战略材料

电子行业:作为OLED面板保护膜、电路板载体,防止精密线路偏移。

新能源领域:包裹锂电池电极片,延长电池寿命,减少电解液腐蚀。

医疗行业:灭菌包装中确保胶带无菌且易撕,符合医用级硅油标准。

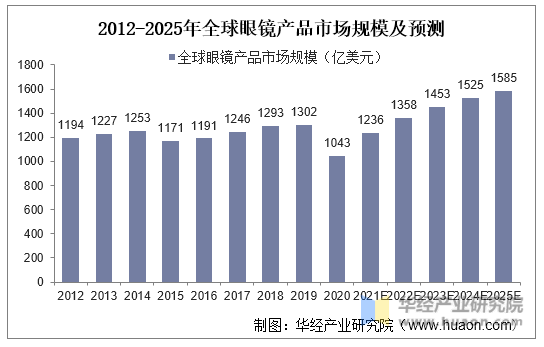

二、市场规模:需求爆发与供给升级

根据中研普华产业研究院数据,2025年中国PET薄膜市场规模预计达1.5万亿元人民币,复合年增长率显著。其中,PET离型膜作为高端细分领域,需求量年均增速超7%,驱动因素包括:

消费升级:食品包装、电子产品保护膜需求增长。

技术迭代:5G、物联网推动柔性电路板、微型传感器用超薄膜(0.015毫米)需求。

政策驱动:“十四五”规划明确循环经济目标,废塑料回收量2025年达1900万吨,再生PET利用率超30%。

区域竞争格局

头部企业:双星新材、江苏三房巷、营口康辉等通过产能扩张、技术创新巩固地位。

新兴势力:东莞文利、广州英菲等企业聚焦离型膜细分市场,差异化竞争策略显著。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

三、技术趋势:高性能与绿色化并进

关键技术路线

超薄化:0.015毫米极薄膜用于微型传感器,推动电子产品小型化。

循环经济:废膜可回收再造为食品级塑料,减少资源浪费。

生物基材料:部分企业研发添加可降解助剂的环保型PET离型膜。

研发投入与专利布局

头部企业研发投入占比超5%,聚焦耐热性、抗冲击性、可回收性提升。

专利申请集中在涂布工艺、离型剂配方、环保材料等领域。

四、投资前景:机遇与风险并存

投资热点领域

高端应用:电子、医疗、新能源领域对高性能PET离型膜需求旺盛。

环保技术:再生PET、生物基材料等绿色生产工艺。

智能制造:数字化、物联网技术提升生产效率与产品质量。

风险因素

原材料价格波动:PTA、MEG等原料价格受国际油价影响大。

国际竞争加剧:东南亚、中东地区低成本产能冲击市场。

技术迭代风险:新型材料(如PI膜)可能替代传统PET离型膜。

五、未来展望:迈向全球价值链高端

政策支持与市场驱动

政策环境:国家鼓励可循环利用项目,对再生PET企业给予税收优惠。

市场需求:预计2030年中国PET离型膜市场规模翻倍,占全球比重超35%。

产业升级路径

技术突破:超薄化、耐高温、抗静电等性能持续提升。

绿色转型:全产业链闭环回收体系建立,废膜回收率超90%。

国际化布局:头部企业通过海外建厂、并购拓展国际市场。

六、结论

PET离型膜的逆袭之路,是技术迭代与市场需求共同作用的结果。从“工业胶带底纸”到“高精尖材料”,其转型不仅重塑了PET薄膜行业的竞争格局,更成为中国制造业迈向高端的缩影。未来,随着环保政策趋严、技术突破加速,PET离型膜将在全球产业链中占据更核心地位,为投资者带来长期价值。

如需了解更多行业详情或订购报告,可以点击查看中研普华产业院研究报告《 》。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。