在全球能源转型与国内经济结构调整的双重压力下,中国煤炭行业正经历一场深刻的供给侧结构性改革。从“保供稳价”到“绿色低碳”,从“规模扩张”到“质量优先”,煤炭产业链的供需格局、技术路径与商业模式正在被重新定义。中研普华产业研究院最新发布的(以下简称“报告”),结合行业动态、政策导向与技术创新,为从业者提供了一份兼具战略高度与实操价值的决策指南。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1.1 供应端:产能释放与进口冲击并存

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2024年,中国煤炭市场呈现“产量稳增、进口高位”的特征。国内原煤产量在政策保供与智能化改造的双重驱动下持续增长,晋陕蒙新四大主产区贡献了主要增量。新疆凭借资源禀赋与运输通道优化,成为增速最快的产区;山西在经历安监整治后,产量逐步回升,但区域分化加剧。

进口方面,全球煤炭贸易格局深度调整。印尼、澳大利亚、俄罗斯、蒙古四大来源国占据中国进口总量的九成以上,其中澳煤在通关恢复后占比显著提升。进口煤的补充调剂作用,使得国内煤炭供应的“安全垫”增厚,但也对沿海市场形成价格压制。

1.2 需求端:电力“压舱石”与化工“新引擎”

煤炭消费结构正在发生根本性变化。电力行业仍是煤炭需求的“定海神针”,但占比受水电、新能源挤压有所下降。2024年,火电发电量增速放缓,但煤电调峰需求激增,尤其在迎峰度夏、度冬期间,煤电的顶峰保供能力不可替代。

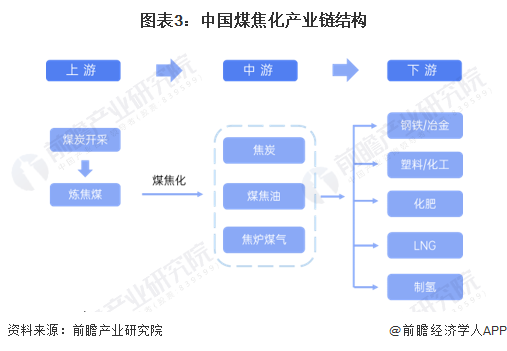

非电需求中,钢铁、建材行业受地产投资低迷影响,耗煤量持续萎缩;而化工行业则成为新的增长极。煤制烯烃、煤制油、精细焦炉煤气深加工等项目加速落地,推动化工用煤需求保持旺盛。例如,某能源集团的煤制烯烃项目通过技术升级,产品附加值显著提升,验证了煤化工高端化的可行性。

1.3 供需矛盾:宽松与紧张的“时段性博弈”

报告指出,2024年煤炭市场呈现“总体宽松、时段性紧张”的特征。全年供需平衡表显示,煤炭产量、进口量与消费量均保持增长,但区域性、时段性供需错配问题突出。例如,迎峰度夏期间,华东、华南地区因高温天气导致电力需求激增,而晋陕蒙新产区的煤炭运输受铁路运力限制,局部市场出现短期紧张。

这种矛盾的根源在于,煤炭消费的波动性增强(如火电调峰需求加剧),而供应端的弹性不足(如大型矿区服务年限缩短、生产接续问题凸显)。中研普华分析认为,未来需通过“产能储备制度+智能化调度”提升供应韧性,例如建立可调度产能储备库,在极端天气或需求激增时快速释放产能。

2.1 智能化:从“机械替代”到“决策中枢”

煤矿智能化已从“试点示范”进入“规模化推广”阶段。截至2024年底,全国建成智能化采掘工作面多个,年产千万吨级煤矿数量持续增加。智能化改造的核心价值在于:通过物联网、大数据、AI等技术,实现采掘、运输、洗选等环节的自主决策与协同优化。

例如,某能源集团在内蒙古的智慧矿山项目中,部署了无人驾驶运输车、智能巡检机器人与数字孪生系统,将单矿井产能提升,同时降低事故率。中研普华预测,到2029年,全国大型煤矿将基本实现智能化,中小型煤矿通过“模块化改造”逐步提升自动化水平。

2.2 绿色化:从“末端治理”到“全链条减碳”

煤炭清洁高效利用已成为行业共识。报告强调,绿色转型需贯穿“开采-洗选-运输-消费”全链条:

· 开采环节:推广充填开采、保水开采技术,减少对地表生态的破坏;

· 洗选环节:提高原煤入洗率,降低灰分与硫分,减少运输成本与燃烧污染;

· 消费环节:发展超超临界发电技术、CCUS(碳捕集利用与封存)技术,提升煤炭利用效率。

以某化工集团的煤制甲醇项目为例,其通过引入低阶煤分质利用技术,将煤炭转化为甲醇、油品与电力,碳排放较传统工艺降低,同时产值提升。中研普华建议,企业需加大在绿色技术领域的研发投入,例如参与国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用技术专项”,以技术壁垒构建竞争优势。

3.1 煤电联营:穿越周期的“稳定器”

在煤价下行与电力市场化改革的双重压力下,煤电联营模式成为企业抵御风险的核心策略。报告分析,煤电联营通过“产业链纵向整合”实现三大协同:

· 成本协同:长协煤锁定燃料成本,电力业务平滑周期波动;

· 调度协同:坑口电厂就近消纳煤炭,减少运输损耗与中间环节;

· 政策协同:联营企业更易获得新能源配额、碳交易优惠等政策支持。

以某能源集团为例,其通过“煤-电-运”一体化产业链,在动力煤价下跌的背景下,电力板块贡献稳定利润,使得公司净利润降幅显著低于行业平均水平。中研普华指出,未来煤电联营需向“风光火储一体化”升级,例如国家能源集团在内蒙古的“风光火储”项目,通过煤电调峰支持新能源消纳,实现度电成本下降,碳排放减少。

3.2 煤化工高端化:从“燃料”到“原料”的跨越

煤化工产业正从“规模扩张”转向“价值创造”。报告强调,高端化需聚焦两大方向:

· 技术升级:发展煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢等高附加值产品,替代石油基原料;

· 模式创新:探索“油气化动态联产”模式,根据市场需求灵活调整产品结构。

例如,某企业的煤制烯烃项目通过引入国际先进技术,将单套装置产能大幅提升,同时开发出特种聚烯烃材料,广泛应用于新能源汽车、5G通信等领域。中研普华建议,企业需加强与化工园区、下游用户的合作,构建“煤炭-化工-新材料”产业链生态,例如参与国家规划的现代煤化工产业示范区建设。

4.1 消费峰值平台期:2028年后的“稳规模、提质量”

报告预测,中国煤炭消费总量将在2028年前后进入峰值平台期,随后在5-10年内保持小幅波动。这一判断基于三大依据:

· 能源安全需求:煤炭作为“压舱石”,在极端天气、地缘政治冲突等场景下仍不可替代;

· 技术替代进度:新能源装机虽快速增长,但储能技术、电网灵活性不足限制其大规模替代;

· 政策约束:“双碳”目标下,煤炭消费增速将逐步放缓,但不会“断崖式下跌”。

中研普华建议,企业需在“十五五”期间实施“稳规模、提质量”战略:一方面,通过产能置换、智能化改造维持合理产能规模;另一方面,加大在清洁利用、高端化工等领域的投入,提升单位煤炭产值。

4.2 区域布局优化:从“北煤南运”到“全国统一大市场”

煤炭生产与消费的区域错配问题长期存在。报告指出,“十五五”期间需通过三大举措优化布局:

· 运输通道建设:加快蒙华铁路、瓦日铁路等重载铁路扩能改造,提升“西煤东运”“北煤南运”效率;

· 储备能力提升:在主要消费地、运输枢纽建设煤炭储备基地,增强应急保供能力;

· 市场机制完善:推动全国统一煤炭交易市场建设,通过长协机制、期货工具平抑价格波动。

例如,某省已建成国家级煤炭储备基地,可存储煤炭数百万吨,在2024年迎峰度夏期间有效缓解了区域供应紧张。中研普华强调,区域布局优化需与“双碳”目标结合,例如在西部产区配套建设风光发电项目,实现煤炭运输的“绿色化”。

作为中国产业咨询领域的领军机构,中研普华产业研究院在煤炭行业拥有深厚的研究积淀。其报告的价值不仅在于对市场规模、竞争格局的量化分析,更在于对技术趋势、政策导向、商业模式的深度洞察。例如:

· 产业链图谱:通过梳理煤炭从开采到消费的全链条,识别关键环节与瓶颈问题;

· 标杆案例库:收录国家能源集团、陕煤集团等头部企业的转型实践,提供可复制的经验;

· 政策模拟器:基于“十五五”规划方向,模拟不同政策场景下的行业影响,为企业决策提供参考。

对于地方政府而言,中研普华的报告可助力招商策略制定,例如针对煤化工高端化趋势,规划现代煤化工产业园区,吸引技术领先型企业入驻;对于企业而言,报告可指导战略规划,例如帮助煤炭企业制定“智能化改造路线图”或“煤电联营实施方案”。

结语:在变革中寻找确定性

煤炭行业的转型是一场“马拉松”,而非“冲刺赛”。在能源转型的大潮中,煤炭既面临新能源的替代压力,也拥有技术升级、模式创新的机遇。中研普华产业研究院的报告提醒从业者:唯有以“长期主义”视角布局智能化、绿色化与生态化,方能在周期波动中实现可持续发展。正如报告所言:“煤炭的未来不在于‘量’的扩张,而在于‘质’的飞跃。”

中研普华依托专业数据研究体系,对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析,致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系,我们助力合作方有效控制投资风险,优化运营成本结构,发掘潜在商机,持续提升企业市场竞争力。

若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果,可参阅中研普华产业研究院最新发布的,该报告基于全球视野与本土实践,为企业战略布局提供权威参考依据。