前言

在全球交通体系加速向低碳化、智能化转型的背景下,磁悬浮交通凭借其无接触运行、超高速、低能耗等核心优势,正成为破解传统轨道交通速度瓶颈、构建现代化综合交通体系的关键技术路径。中国作为全球磁悬浮技术研发与商业化应用的核心市场,已形成覆盖技术研发、装备制造、工程建设的完整产业链,并在高温超导磁悬浮、智能化运维等领域实现技术领跑。

一、行业发展现状分析

(一)技术体系:多元化突破与自主化能力提升

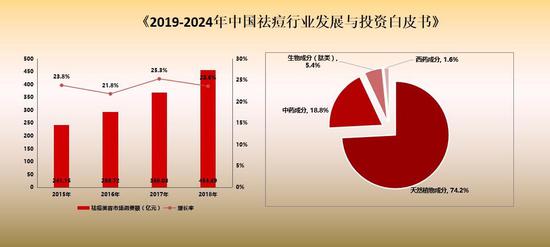

根据中研普华研究院《》显示:中国磁悬浮技术已形成“常导电磁悬浮(EMS)主导、超导电动悬浮(EDS)突破、永磁悬浮(PMS)补充”的立体化格局。常导技术通过消化吸收德国Transrapid技术,实现车辆、轨道、控制系统的全链条国产化,上海磁悬浮示范线历经多年运营验证,核心系统稳定性达到国际领先水平。超导领域,湖北东湖实验室通过电磁助推与精准测速定位技术,成功实现试验车载高速运行,标志着中国在高速磁浮关键技术上进入全球第一梯队。永磁悬浮技术依托永磁体阵列形成稳定悬浮场,在中小城市接驳场景中展现出低成本优势,成为地铁网络覆盖不足区域的优选方案。

技术融合与创新成为行业发展的核心驱动力。5G+北斗融合的精准定位技术将列车运行控制精度大幅提升,车地协同的数字孪生系统实现全生命周期健康管理,预测性维护技术降低故障率。AI算法优化调度策略,提升线路利用率与准点率;自动驾驶技术实现商业化应用,车路协同、无感支付等技术的集成应用,重新定义出行体验。此外,“磁悬浮+真空管道”超高速系统成为研发热点,时速有望突破1000公里,实现跨区域当日往返,为构建“全国123出行交通圈”提供技术可能。

(二)产业链:全链条自主可控的产业生态

中国已构建起涵盖“基础材料—核心部件—整车制造—工程建设—运营维护”的完整磁悬浮产业链。上游环节,第二代高温超导带材实现量产,成本较进口产品大幅下降;中游领域,整车制造企业具备全系列车型研发能力,制造成本显著降低;下游工程建设方面,企业在轨道梁预制、系统集成等方面积累丰富经验,复杂地形施工能力达到国际先进水平。这种“产学研用”协同体系加速了技术成果转化,推动磁悬浮装备成本持续下降,与高铁的经济性差距逐步缩小。

高附加值环节成为产业链竞争的焦点。悬浮导向系统、直线电机、智能化运维等环节毛利率较高,吸引资本竞相布局。核心材料领域,头部企业通过垂直整合模式构建全链条生产能力。此外,随着磁悬浮技术的规模化应用,全生命周期服务市场占比逐年提升,运维服务、技术咨询、标准制定等新兴业态蓬勃发展,为产业链延伸提供新空间。

(三)政策支持:国家战略与地方规划的协同驱动

磁悬浮交通被纳入国家战略性新兴产业规划,政策支持力度空前。国家发改委印发相关规划,明确到2030年建成多条商业化线路的目标,涵盖技术研发、标准制定、财政补贴、土地供应等全链条。财政部设立专项基金支持关键技术攻关,地方政府通过PPP模式吸引社会资本参与,缓解项目投资压力。湖南、广东等省份出台专项规划,设立百亿级产业基金,覆盖技术研发到运营补贴全周期,形成“国家战略+地方政策”的协同驱动格局。

(一)需求分层:从城际干线到城市交通的全面渗透

中国磁悬浮交通市场呈现“高速+中低速”双轨并行的发展态势。高速磁悬浮以时速600公里以上的优势,成为弥补高铁与航空之间速度空白的理想选择,尤其适合中长途距离的城际出行,能够实现“同城化”通勤体验。中低速磁悬浮则以低噪音、小转弯半径、爬坡能力强等特性,在地铁网络覆盖不足的区域或旅游景区、机场接驳等场景展现独特价值。例如,长沙磁浮快线连接高铁南站与黄花机场,日均客流量稳定增长;张家界磁悬浮观光线日均客流量突破人次,验证了旅游场景的可行性。

区域市场呈现集群化发展趋势。长三角、粤港澳、京津冀三大城市群成为核心增长极,规划中的磁悬浮线路总里程占全国较高比例。成渝双城经济圈通过磁悬浮连接实现通勤圈,带动沿线土地价值提升,这种区域协同效应正在创造新的投资机遇。

(二)场景延伸:从交通出行到产业生态的重构

磁悬浮技术的应用边界正从传统交通领域向新兴场景加速延伸。旅游专线成为新兴增长点,其日均客流量验证了场景延伸的商业价值。货运专线领域,京东物流启动的磁悬浮货运管道试验线,预示着产业边界的持续扩张。此外,磁悬浮技术在特殊环境交通中潜力巨大,如高原冻土区、跨海通道、城市地下管廊等,通过定制化方案解决传统轨道交通的适应性难题。

(三)国际化布局:从技术输出到标准引领

中国磁悬浮技术依托“一带一路”倡议加速出海,东南亚、中东等地区的城际交通项目成为重点突破口。通过参与国际标准制定,提升全球行业话语权。例如,与德国、日本等国家开展技术对接,推动中国标准与海外市场需求适配,共同构建现代交通产业的韧性体系。

(一)技术迭代:超高速与智能化的双重变革

未来五年,磁悬浮技术将向“超高速化”与“智能化”双向突破。“磁悬浮+真空管道”超高速系统成为研发热点,时速有望突破1000公里,实现跨区域当日往返。自动驾驶技术的商业化应用,将重新定义出行体验。绿色化是技术变革的另一维度。永磁悬浮技术通过优化永磁体排列结构降低能耗,超导磁悬浮探索高温超导材料应用,减少制冷系统成本,行业单位能耗较现有水平降低,符合全球碳中和趋势。

(二)市场扩张:从示范线到规模化网络的跨越

随着技术成熟度提升与规模化效应显现,磁悬浮交通的建设与运营成本将逐步下降,与高铁的经济性差距缩小,市场竞争力持续增强。预计到2030年,高速磁悬浮市场份额将进一步提升,形成差异化布局;中低速磁悬浮则将深度渗透城市交通网络,成为优化城市出行的“毛细血管”。此外,旅游专线、货运专线、机场联络线等新兴领域将成为市场扩张的新引擎。

(三)生态重构:从单一交通到智能交通体系的融合

磁悬浮交通将深度融入智能交通体系,车路协同、自动驾驶、无感支付等技术的集成应用,将推动磁悬浮交通从“单一运输工具”向“智能交通生态”转型。例如,磁悬浮货运专线可实现货物高效运输,磁悬浮旅游专线可为游客提供“贴地飞行”的特色体验,磁悬浮技术在高原冻土区、跨海通道等场景的应用,将解决传统轨道交通的适应性难题,拓展产业边界。

(一)聚焦高增长细分领域

建议重点关注三大投资方向:一是悬浮导向系统、直线电机、智能化运维等高附加值环节,相关设备需求随行业规模化应用加速释放;二是高温超导材料、电磁线圈及特种合金等核心材料领域,头部企业通过垂直整合模式构建全链条生产能力,值得重点关注;三是旅游专线、货运专线、机场联络线等新兴场景,其投资回报周期较短,且场景验证的商业价值可快速复制。

(二)布局技术突破型赛道

量子加密技术从实验室走向工程化,率先布局相关硬件器件研发的企业将获得代际竞争先机。此外,AI安全大模型与自动化威胁响应平台的结合,将推动安全运营效率质变,投资该领域需重点考察企业芯片流片能力、固件层自主代码占比等核心维度。

(三)挖掘区域市场增量空间

中西部地区受益于“东数西算”工程,磁悬浮交通采购增速显著,建议聚焦成都、重庆、武汉等产业集聚区,布局本地化研发与生产基地。县域市场随“数字乡村”建设释放需求,但需通过渠道下沉与轻量化产品策略降低使用门槛。

(四)强化国际化布局

建议通过参与国际标准制定、技术交流与合作,提升全球竞争力。例如,与德国、日本等国家开展技术对接,推动中国标准与海外市场需求适配,共同构建现代交通产业的韧性体系。

如需了解更多磁悬浮交通行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。